梅レシピとは?

梅干しや梅酢を使ったさまざまなレシピを紹介しています。 毎日の食卓を彩る簡単な家庭料理から、おもてなしにも使えるちょっと特別な一品まで、幅広いレシピを掲載しています。

2025年09月30日

「梅酢ってよく聞くけど、実際なんなの?」

「梅酢の使い方を知りたい…」

そんな方も多いのではないでしょうか?

本記事では、梅酢は何に使えるのか?について紹介します。

梅酢の種類や使い方、効能までを解説。本記事を読めば、梅酢の使い方に悩んでいる方や梅酢の効能を知りたい方が持っている疑問を解消できます。

▼この記事で分かること

|

梅酢は「梅干しを漬け込むときに梅の実から自然に染み出してくる液体エキス」を指しまです。

人工的に作られるものではなく、梅と塩の浸透圧の働きによって自然に生成されるのが特徴です。

梅酢は酸味と塩味を併せ持ち、料理に加えることで爽やかな風味や塩味をプラスできます。

また保存性が高いため、冷蔵庫が普及する以前の時代から長期保存の知恵として使われてきました。

近年は健康志向の高まりから、疲労回復や食欲増進に役立つ自然素材としても注目されています。

梅酢は一種類だけではなく、仕込み方によって風味や色が大きく変わります。

代表的なのは赤紫蘇を使った華やかな紫蘇梅酢と、梅本来の風味を活かした透明感のある白梅酢です。

それぞれの特徴を理解することで、料理や飲用での活用がより効果的になります。

▼ここで紹介する梅酢2種

|

紫蘇梅酢は、紫蘇梅干しを漬ける際に赤紫蘇を加えることでできる鮮やかな赤色の梅酢です。

梅からにじみ出たエキスに紫蘇の色素が溶け込むことで、深みのある紅色を帯びます。

鮮やかな見た目と紫蘇の香りが特徴で、料理を彩る効果があります。

赤紫蘇にはポリフェノールの一種が含まれ、抗酸化作用が期待できる点も魅力です。

用途としては、浅漬けの素として使えば鮮やかな赤色に染まり、見た目にも食欲をそそります。

ドレッシングやマリネに加えれば爽やかな風味が広がり、色合いも華やかになります。

さらに、炭酸水で薄めて飲むとにすればクエン酸豊富で爽やかな酸味を楽しめるため、健康志向の人におすすめです。

白梅酢は、梅を塩漬けにする工程で梅から出てくるエキスのことです。

梅のエキスとクエン酸、ポリフェノールなどが豊富に含まれており、調味料や漬物の風味付け、お米を炊く際の風味付けなど、料理に幅広く利用できます。

赤紫蘇を加えることで赤色になる「紫蘇梅酢」とは異なり、色付けをしない料理におすすめです。

シンプルな味わいでクセも少なく、爽やかな酸味が際立ちます。

飲用にも適しており、夏場の熱中症対策や日常的なミネラル補給にも役立ちます。

梅酢は調味料としての魅力だけでなく、健康面でも多くの効果が期待されています。

梅に含まれるクエン酸や塩分、ミネラル成分がそのまま溶け出しているため、日常的に取り入れることで体調管理にも便利です。

ここでは、以下の3つの項目に分けて紹介します。

▼ここで紹介する梅酢の効能・健康効果3つ

|

梅酢に豊富に含まれるクエン酸は、疲労物質とされる乳酸の蓄積を抑えます。

そのため、運動後の疲労回復や日常的なだるさ解消に効果的です。

またクエン酸には抗菌作用もあり、食中毒菌の繁殖を防ぐ役割を持ちます。

昔から保存食に梅酢が使われてきたのは、この抗菌力によるものです。

調味料として取り入れることで、体を守りながら毎日の食事を安全に楽しめます。

梅酢には梅由来のカリウムやカルシウムなどのミネラル成分が含まれています。

さらに塩分も自然な形で溶け込んでおり、汗をかきやすい夏場や運動時の補給に最適です。

市販のスポーツドリンクに比べて無添加な点も魅力で、健康志向の人に支持されています。

料理に使うと塩分を効率的に摂取できるうえ、ミネラルが体のバランスを整えてくれます。

過剰摂取は避ける必要がありますが、適量を取り入れることで体調管理に役立ちます。

梅酢の爽やかな酸味は、食欲を自然に引き出します。

特に暑さで食欲が落ちやすい夏には、夏バテ防止に効果的です。

またクエン酸の働きで代謝が活発になり、体のだるさを軽減してくれます。

飲料として希釈すれば、さっぱりとした口当たりで水分補給にもなります。

暑い季節の健康維持には、欠かせない存在といえるでしょう。

梅酢は調味料としての利用にとどまらず、飲料や漬物など多彩に活用できます。

酸味と塩味がしっかりしているため、料理の味付けをシンプルに整えられるのが特徴です。

また、保存性が高く常温でも使いやすい点も魅力です。

ここでは代表的な活用法を2つ紹介します。

▼梅酢の使い方・活用法2選

|

梅酢は調味料として幅広く使えます。

ドレッシングや酢の物に加えると酸味が爽やかで、料理全体が引き締まります。

肉料理の下味に使えば柔らかさが増し、魚の臭み取りにも役立ちます。

塩気も含まれているため、塩や醤油なしで味が整うのも利点です。

普段の調理で「塩+酢」を梅酢に置き換えるだけで、健康的で風味豊かな一品が完成します。

梅酢を水や炭酸水で薄めれば、甘くない自然なクエン酸ドリンクになります。

市販の清涼飲料水のように糖分を気にする必要がなく、運動後や夏場の水分補給にぴったりです。

酸味が強いため、はちみつを少量加えて飲みやすくアレンジするのもおすすめです。

クエン酸と塩分が同時に摂取できるため、熱中症予防にも役立ちます。

梅酢は調味料や飲料としてだけでなく、料理のアクセントとしても活躍します。

酸味と塩味を同時に与えられるため、味付けの手間を減らしつつヘルシーに仕上げられるのが魅力です。

ここでは定番から応用まで、家庭で簡単に取り入れられる3つのレシピを、梅農家が厳選して紹介します。

▼梅酢を使用したおすすめレシピ3選

|

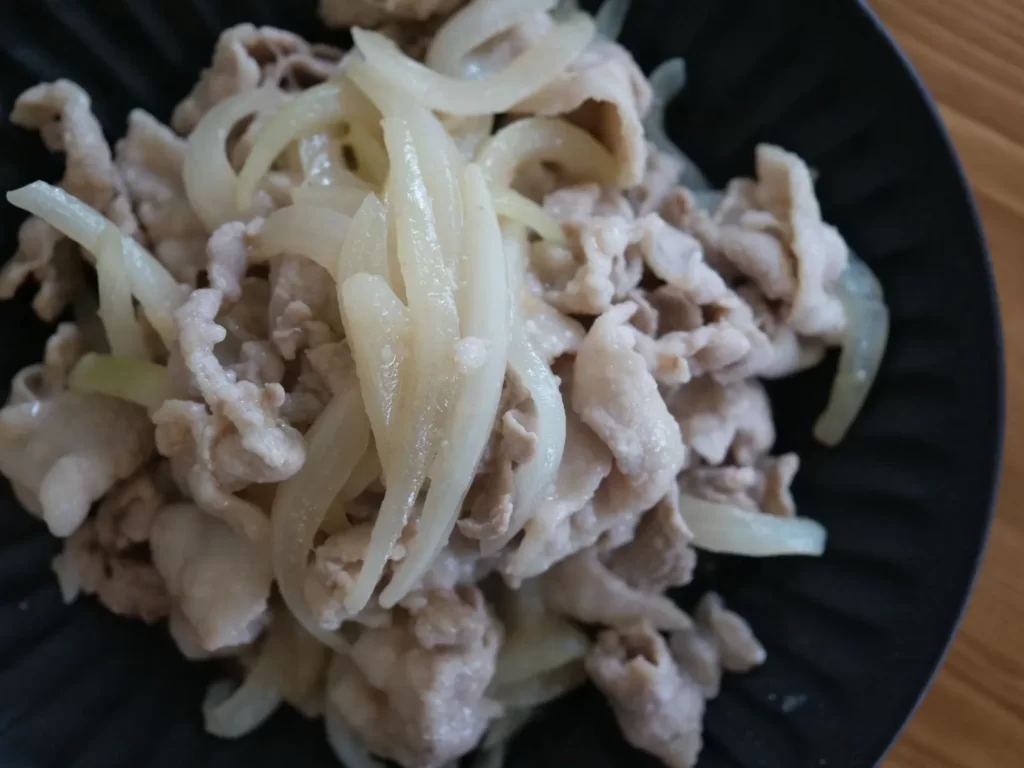

引用元:【梅酢活用レシピ】梅酢オタクが全力で伝える豚肉レシピ3選 | 梅ボーイズのうめしごと

醤油ベースの甘辛ダレが一般的な生姜焼きですが、梅酢を使用するといつもとひと味違ったさっぱりとした生姜焼きが楽しめます。

生姜と梅の相性も抜群で、一度食べたら定番になること間違いなしの一品です。

▼材料(2人前)

【A】

|

【作り方】

手順1:玉ねぎは5mm幅、豚ばら肉は食べやすい大きさに切っておく。

手順2:フライパンに油を引き、玉ねぎを中火で炒める。

手順3:しんなりしてきたら豚バラ肉を加え、火が通るまで中火で炒める。

手順4:豚肉に火が通ったら【A】を合わせて、全量加える。強火で1分ほど炒めたら完成。

梅酢を水で薄め、ハチミツを少量加えるだけで手軽な健康ドリンクになります。

酸味と甘みのバランスが良く、子どもから大人まで飲みやすいのが魅力です。

運動後や暑い日の水分補給に最適で、疲労回復や熱中症予防にも役立ちます。

▼材料

|

【作り方】

引用元:【梅酢活用レシピ】梅酢オタクが全力で伝えるパスタレシピ3選 | 梅ボーイズのうめしごと

海鮮と梅酢は相性が良く、和風テイストのパスタに仕上げられます。

梅酢を加えることで魚介の旨味が引き立ち、塩分と酸味が全体をすっきりまとめます。

バターやオリーブオイルと合わせればコクも出て、簡単ながら本格的な味わいを楽しめます。

▼材料

|

【作り方】

手順1:塩をひとつまみ入れたたっぷりのお湯でパスタを茹でる。(※梅酢に塩分が含まれるので、茹で汁の塩は弱め)

手順2:ニンニクをみじん切りにして、オリーブオイルと一緒に弱火にかける。(フライパンは冷たい状態から)

手順3:ニンニクの香りが立ったら、梅酢を大さじ1、パスタの茹で汁を大さじ3加える。

手順4:表記の時間より1分短く麺をザルにあげ、③に加える。

手順5:汁気がなくなってきたら仕上げに梅酢を小さじ1加え、さっと和えたら完成。

梅酢は梅干し作りから生まれる自然の副産物であり、調味料としての使いやすさと健康効果を兼ね備えています。

紫蘇を加えた華やかな紫蘇梅酢、シンプルで万能な白梅酢と、種類によって特徴も異なります。

クエン酸による疲労回復や抗菌作用、塩分・ミネラル補給、夏バテ予防など、体調管理に役立つ点も魅力です。

さらに料理や飲料、漬物など幅広い用途があり、日常の食卓を豊かにしてくれます。

本記事を読んで梅酢の活用に関心を持たれた方は、実際に家庭での料理やドリンクに取り入れてみてください。

今回は、ご家庭でできる梅ジャムの作り方について紹介していきます。 梅仕事の時期になると、梅干しやカリカリ梅だけでなく、梅ジャムを作ってみたい方も多いのではないでしょう...

2025/10/30

今回は、ご家庭でできる黒酢とはちみつを使った梅シロップの作り方について紹介していきます。 「え、黒酢って梅シロップと合うの?」と思ったそこのあなた、安心して聞いてくだ...

2025/10/30

今回は、梅醤の作り方を紹介します。 梅醤とは、梅干しと砂糖のみで簡単にできる万能調味料のこと。 梅農家の山本家にも代々伝わる、秘伝のレシピとなっています。 この記事で...

2025/10/30

今回は、ご家庭で簡単にできる赤紫蘇のふりかけ(ゆかり)の作り方について紹介していきます。 梅干し作りに使った赤紫蘇を使い、ゆかりが作れることはご存知の方も多いと思います。 &nbs...

2025/10/30

梅酢の魅力に取り憑かれている僕が紹介する、梅酢の活用法シリーズ。 今回は魚料理編となります! 梅酢を常備しておけば日々の料理のバリエーションがぐーんと広がるので、...

2025/10/30